それは『Number1』ではなく【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」3冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」3冊目

ことほどさように、昔は意外とゆるゆるだったナンバーだが、取材されるアスリートの側も現在ではありえないほどゆるゆるであった。40号の特集「ドラフト“金の卵”諸君、これがプロフェッショナルの私生活だ!」では、当時の一流プロ野球選手たちがプライベートを惜しげもなく大公開。王貞治がエレクトーンを弾いていたり、中畑清が子供とキスしてたり、掛布雅之が豪邸と愛車を披露したり、あげくの果ては鈴木啓示の入浴シーンが見開きでドーンと掲載されているのである。

「スポーツ食事学」(53号)も写真がすごい。陣内貴美子が芝生に寝転びオレンジ片手にアイドルばりのポーズを決め、中嶋悟が大盛りの丼飯を手にニッコリ。釜本邦茂がトマトジュースの入った大ジョッキで乾杯ポーズ、高橋慶彦が生のニンジンにかぶりついたかと思ったら、山崎浩子が床一面のレモンの上で踊ったり。一流アスリートがこういう悪ノリとも思える撮影に応じてくれる大らかな時代だったのだ。

大らかを通り越して、ちょっとヤバイ感じなのが63号「それからの私」。タイトルからして『婦人公論』風であるが、かつての体操界の女王・岡崎聡子が引退前後の心境や恋愛、セックス遍歴までを赤裸々に語っている。そのうえ、なぜかヌードまで披露(ただし掲載写真は薄布越し)。何がどうしてこうなった?と目が点になる。

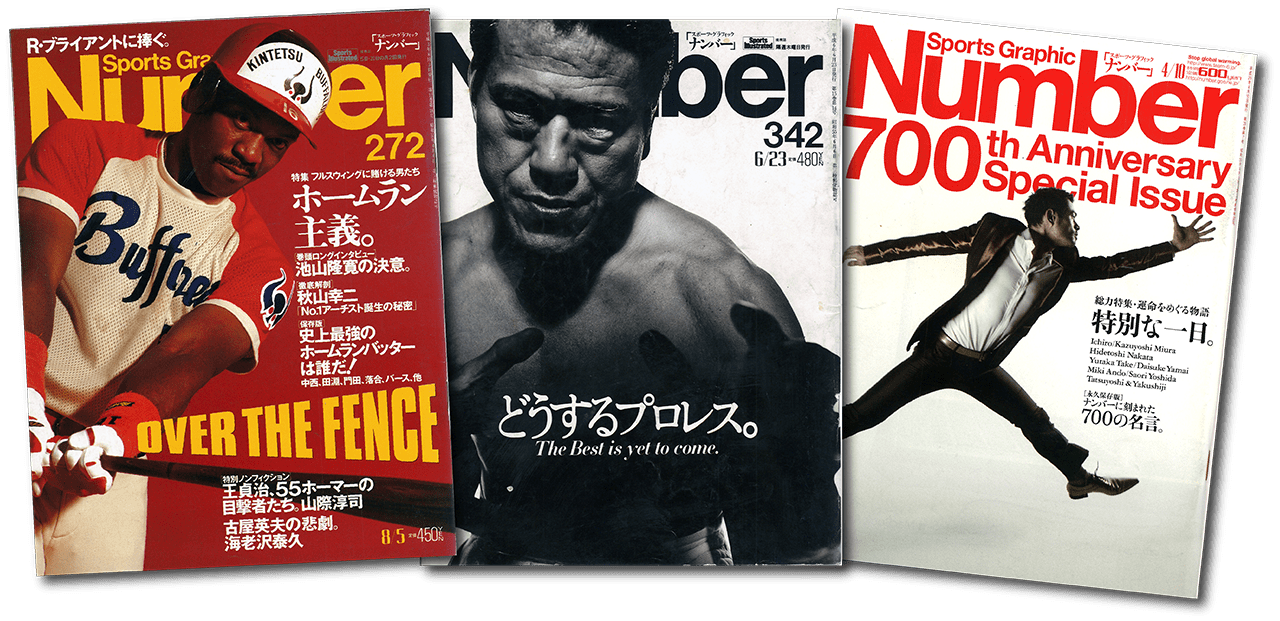

100号以降、こうした素っ頓狂な特集は影を潜める。当初はゴシップ週刊誌的ノリもあったが徐々に洗練され、“ナンバー文体”とも呼ばれるスタイルを確立した。クオリティの高い写真を大胆に使った誌面デザインも他の追随を許さない。「ホームラン主義。OVER THE FENCE」(272号)のラルフ・ブライアント、「どうするプロレス。」(342号)のアントニオ猪木、「特別な一日。」(700号)のイチローらの表紙写真のカッコよさったらなかった。

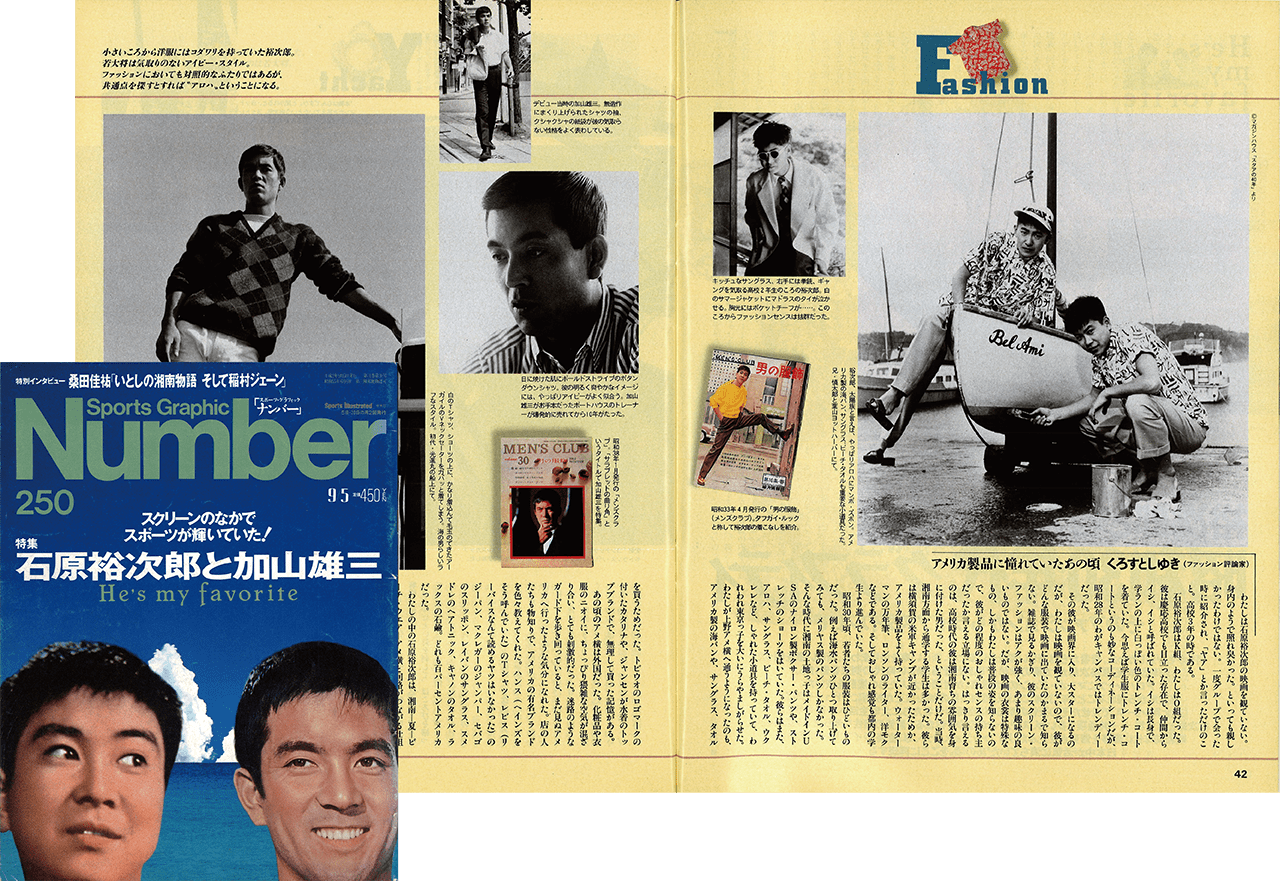

が、それでも時折、謎の特集が出現することはある。なかでも意味不明だったのが250号「石原裕次郎と加山雄三」(1990年)だ。サブタイトルは「スクリーンのなかでスポーツが輝いていた!」って、そこでスポーツとつなげるか。「未公開スチールで綴るスポーツ名場面」「ふたりの湘南原風景」「徹底研究 裕次郎と若大将の昭和30年代グラフィティ」といった特集は『BRUTUS』を彷彿させる。「『稲村ジェーン』公開直前特別インタビュー」として桑田佳祐も登場していて、もしかしたら映画のPRと絡めての特集だったのかもしれないが、それにしたって異色である。

のちに聞いた話では、この号は年間売り上げワーストだったとか。当時人気絶頂だったF1やプロ野球、ボクシング、プロレスなどの特集が並ぶなかではさもありなん、とは思う。しかし、手堅くストライクゾーンを狙った特集ばかりが並ぶより、たまにはこうしたバックネット直撃の“暴投企画”も見てみたい。担当編集者の趣味丸出しでかまわない。それが編集者という仕事、雑誌というメディアの醍醐味なのだから。

文:新保信長